Die preisgekrönte Romanautorin und Journalistin Sarah Tucker entdeckt laterales Denken und findet damit nicht nur kreative Lösungen, sondern auch einen völlig neuen Stil.

Noch während meiner Recherchen über das Leben und Wirken von Edward de Bono – Rhodes-Stipendiat der Universität Oxford, Unternehmerikone und Nobelpreisanwärter –, dem Mann, der das Konzept des lateralen Denkens begründete, ging ich davon aus, dass ich denken könne, irgendwie zumindest. Als ich de Bono noch vor seinem Tod 2021 jedoch danach fragte, entgegnete er unmissverständlich: „Nein, Sarah, nur ein kleines bisschen.“ Und als er meinen enttäuschten Blick bemerkte, fügte er tröstend hinzu: „Du tust nur so, als würdest du denken – aber das machst du ausgezeichnet.“

Laterales Denken, oft auch „Denken außerhalb der gewohnten Bahnen“ genannt, ist weit mehr als bloße Kreativität. Es handelt sich um eine neurologische Technik, mit der sich das selbstorganisierende Mustersystem des Gehirns bewusst umlenken lässt. Ein komplexer Begriff – weshalb de Bono, wie so oft, ein neues Wort erfand, um den Prozess greifbar zu machen: „laterales Denken“. Er war ein Verfechter von Zusammenarbeit und Vernetzung, plädierte für Portfolio-Karrieren, lange bevor der Begriff populär wurde, und erkannte früh, warum vielseitig gebildete Menschen Probleme effizienter lösen als Spezialisten mit jahrzehntelanger Einbahnkarriere. De Bono betonte die Notwendigkeit, zwischen stilistischer Gewandtheit und gedanklicher Integrität zu unterscheiden – eine Unterscheidung, die nötig ist, um zu begreifen, warum viele Politiker und Spitzenkräfte letztlich nichts weiter sind als nackte Kaiser, ohne dass jemand den Schwindel auffliegen lässt.

Das Problem liegt nicht allein in der Sprache, die uns auf Gefolgschaft trimmt. Denken Sie nur daran, was Sie über sich selbst aussagen, wenn Sie auf Social Media das Kästchen „Follower“ ankreuzen. Auch unser Gehirn ist darauf programmiert, zu folgen – selbst wenn es in den Abgrund führt. Wir verlernen das Weiterdenken und ergehen uns stattdessen in Schuldzuweisungen, Angriffen und ideologischen Scheuklappen. Deshalb forderte de Bono mehr Ingenieure in der Politik: lösungsorientierte Menschen, die reparieren wollen, nicht performen.

Über ein halbes Jahrhundert lang reiste de Bono um die Welt – lange bevor das Internet es leicht machte, global präsent zu sein – und avancierte dabei selbst zur internationalen Ikone. Kein Passagier flog in den Sechzigern öfter mit British Airways. Er hielt Keynotes vor Führungsetagen, Politikern, Studierenden und Pädagogen, veranstaltete Männerdinner in seiner Londoner Wohnung im Albany gegenüber von Fortnum & Mason, umgeben von Prinzen, Premierministern und Medienmogulen – stets mit wachem Blick für die Rolle des Egos als Denkblockade. Sein Fazit: Je größer das Ego, desto geringer die Fähigkeit, wirklich zu denken. Mit „I Am Right, You Are Wrong“ (Penguin, 1990) rechnete de Bono schonungslos mit der intellektuellen Trägheit der Politik ab. Für ihn war klar: Politiker denken schwach, Journalisten – genauer gesagt deren Chefredakteure und Verleger – interessieren sich vornehmlich für Sensationen, Skandale und Emotionalisierung.

Krisen, Tod, Scheidung, 9/11, Covid, Trump – diese Stichworte stoßen neuronale Musterveränderung an. Für das Gehirn ein Segen, für das Herz oft ein Schmerz. De Bono entwickelte Methoden, um solche Wendepunkte produktiv zu nutzen: mit Denkwerkzeugen, die nicht Schuld suchen, sondern Lösungen, die zur Empathie ermutigen, ohne Selbstverleugnung, und zum spielerisch-provokativen Denken inspirieren.

Er glaubt, dass Worte unser Denkvermögen begrenzen, Bilder hingegen Worte kreieren, die es noch nicht gibt. Deshalb prägte er eigene Begriffe wie „Operacy“: die Fähigkeit, Ideen in Taten zu überführen und unterschied zwischen „Steinlogik“ und „Wasserlogik“. Wer glaubt, recht zu haben, hört auf zu denken. Das Ego ist die größte Denkfalle. Und Selbstgerechtigkeit die zweitgrößte.

Sein bekanntestes Denkmodell: die „Six Thinking Hats“. Eine Methode für Gruppen oder Einzelne, die Lösungen in Diskussionen suchen, vor allem, wenn einige dominanter oder auch destruktiver sind als andere. Die Hüte erlauben Perspektivwechsel – und machen diesen zur Pflicht.

Blauer Hut – Die Struktur des Denkens. Was ist das Ziel? Wie sieht Erfolg aus? Wie viel Zeit darf es kosten? Jeder kommt zu Wort – gleich lang. Stoppt Selbstdarsteller und Machtmenschen, die Gespräche dominieren.

Weißer Hut – Fakten. Was wissen wir – und noch wichtiger: Was wissen wir nicht? Das Unwissen zu erkennen, spart Zeit und fokussiert. Verhindert Abschweifungen und inhaltsleeres Gerede.

Roter Hut – Emotionen. Was fühlt man – ohne Begründung, ohne Filter. Einfach aussprechen. Unausgesprochene Gefühle steuern unser Denken stärker als ausgesprochene. Entwaffnet narzisstische Manipulatoren, die Emotionen absprechen.

Gelber Hut – Optimismus. Wie sieht die bestmögliche Lösung aus? Wer hier schweigt, verrät viel: Manche wissen gar nicht, was „gut“ eigentlich heißen soll. Entlarvt egozentrische Sichtweisen – und zeigt, wer zum Gemeinwohl beiträgt.

Grüner Hut – Ideen. Keine Kritik, kein „aber“. Alles ist möglich. In einer berühmten Studie ließ de Bono verschiedene Gruppen Ideen für die Nutzung einer krakeligen Schubkarre sammeln: Ingenieure, Politiker, Lehrer, Buchhalter, Fünfjährige. Die kreativsten, praktikabelsten und zahlreichsten Vorschläge kamen – von den Kindern. Ermutigt Skeptiker zur Kreativität – und verhindert vorschnelle Kritik.

Schwarzer Hut – Risiken. Was hindert uns? Jeder kann das – deshalb kommt dieser Hut zum Schluss. Viele Projekte scheitern, weil das Negative zuerst gedacht wird. Dabei darf es die Kreativität nicht lähmen. Ergänzt den Ideenreichtum um Realismus – ohne ihn zu ersticken.

De Bono hatte einen untrüglichen Sinn für Stil. Er liebte kräftige Farben: auffällige Krawatten, farbige Socken und dieses „Bunte“ prägt ihn nicht nur beim Anziehen, auch im Denken. Für ihn hatten Menschen mit dem ausgeprägtesten Stil – im Auftreten wie im Denken – meist auch die weitreichendste Denkfreiheit. Menschen, die wie Polymaths in unterschiedlichsten Feldern unterwegs sind und ihr Gehirn stets auf neue Weise herausfordern, leben laterales Denken. Modeikonen wie Sir Paul Smith sind glühende Anhänger seiner Theorie. Auch die Eurythmics bedankten sich bei ihm für die Inspiration zu ihrem Album „Sweet Dreams“.

Meine Rede auf der Nudgestock-Konferenz (27. Juni) über die Macht der Vielseitigkeit und Portfolio-Karrieren sowie darüber, wie laterales Denken nicht nur Lösungen schafft, sondern auch den Stil aufs Schönste beflügelt, steht das ganze Jahr 2025 online zur Verfügung. www.nudgestock.com

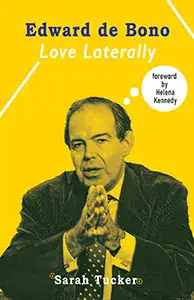

Love Laterally – Edward de Bono

The Award winning biography of his life and work

is published by Aurora Metro

www.aurorametro.com